ROSANA MOKDISSI

(texte pour brochure)

I. Un regard à la dérive.

L’histoire qui va être racontée parle d’une promenade dans une certaine peinture. Elle est longue, raconte des fables et des légendes qui résident dans l’imagination de ceux qui la regardent. Et c’est du point de vue de celui qui a vu la peinture que commence le parcours de cet écrit, un texte qui se délie sans direction précise et ne vise pas une conclusion, car celui qui regarde est le sujet contemporain, imprégné par le langage dans lequel le type de discours se constitue par des fragments de mémoire, de désirs, de certains savoirs acquis. Ce qui est proposé au lecteur et au spectateur, c’est la déambulation, l’action de marcher à au hasard, sans précision sur le corps de cette grande peinture. Le chemin le plus naturel à emprunter — quel paradoxe ! — serait celui qui relie les fondements de la peinture à sa mort tant décriée. À propos des divergences de la peinture par rapport au modernisme. Il s'agirait de les analyser dans leurs infinies corrélations avec l’histoire de la couleur, de la forme, de la lumière, de l’ombre. Parler de la peinture et de son affrontement avec les limites de son support. De la crise de la représentation. Parler de l’abstraction à partir de la relation qu’elle établit avec la réalité — l’extérieur — et la narration — l’intérieur.

II. Une certaine archéologie pour le regard : sur le grand panneau.

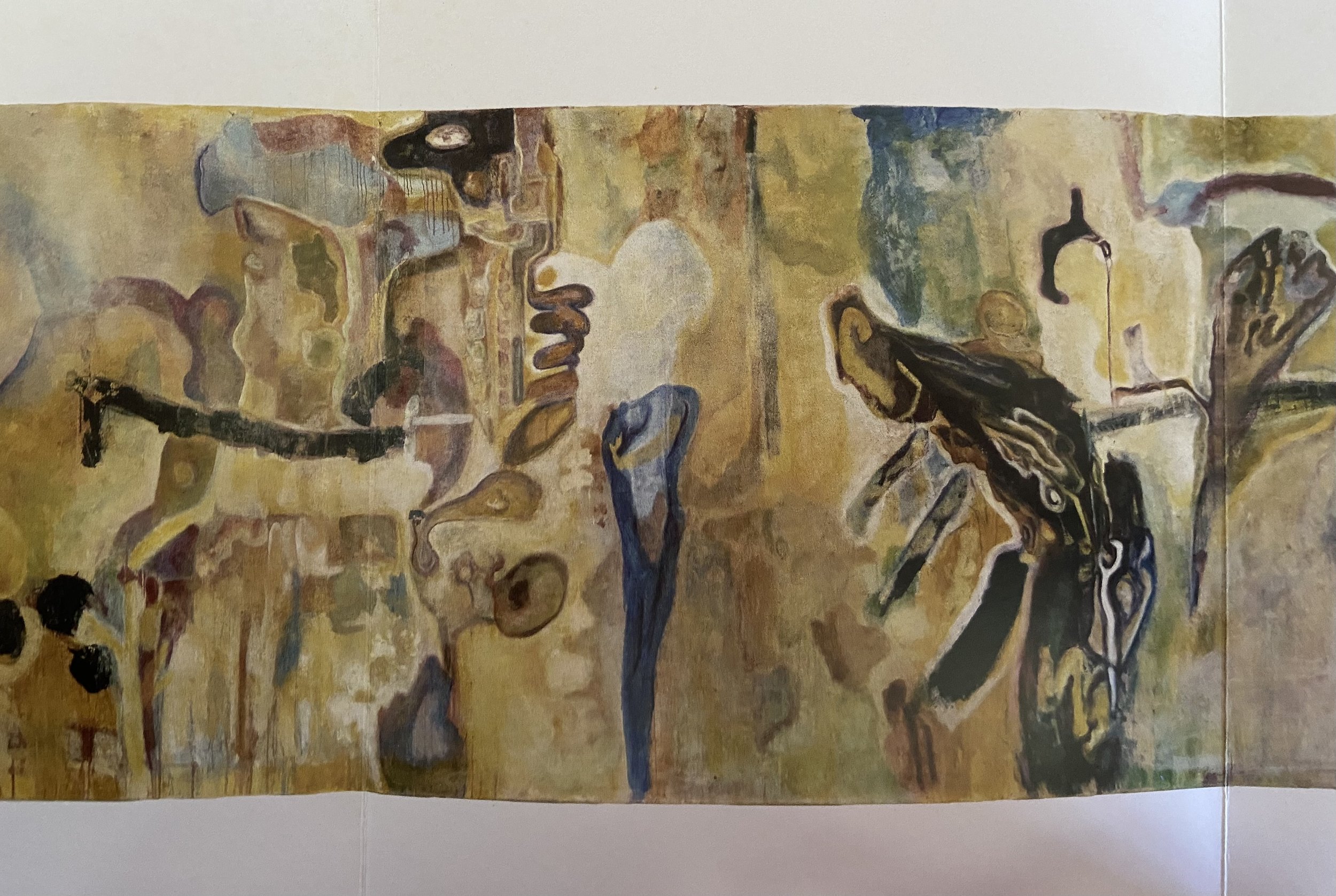

Fin de la pause du regard. Le marcheur poursuit son voyage à travers la surface de la toile. La clarté a pris la place de l’ombre dans le parcours de la carte, et ce que l’on voit ce sont des formes variées et nuancées. Ce qui est défini par les formes ce sont des indication sur quelqu’un ou de quelque chose — un homme, un animal, un crustacé peut-être ? — qui nous indiquent, mais n’étouffent pas l’inquiétude de la quête du définitif. Pourtant, il n’y a pas de narration, que nous dit cette peinture ? Comme un archéologue cherchant le passé pour comprendre le temps présent, nous pouvons aborder la peinture de Rosana comme un palimpseste, une surface qui a reçu plusieurs textes à différentes époques. La surface qui a reçu chacun de ces textes, effacés pour laisser la place à un autre: est un spectacle de mémoire. De nouveau, nous nous retrouvons avec le temps traversant l’espace en profondeur, élargissant la superficie plate de la toile.

III. La peinture comme une carte : sur l’espace intérieur.

À travers cette peinture, nous voyons parfois des formes et des couleurs avec plus de précision, parfois nous les pressentons. Dans une démarche différente de celle adoptée lorsqu’on regarde des peintures narratives, où il y a un point central à partir duquel l’histoire se déploie — voir équivaut à

lire — on peut entrer dans cette peinture par n’importe quelle direction et établir des relations entre les images. Ainsi, nous tâtonnons à la recherche d’une ressemblance avec quelque chose déjà vu, de connu, afin d’établir des points de contact entre les images. Nous cherchons dans la mémoire, qu’elle soit ancestrale ou proche, ce lien. Mais ce n’est pas seulement le spectateur qui cherche des souvenirs. L’artiste aussi cherche cette connexion avec le sens de son expression, elle-même niée car, en dernière instance, il s’agit d’une quête existentielle. Charles Baudelaire, en commentant au XIXe siècle sur le peintre qui dispose de la mémoire — « art mnemotechnique » — et qui se passe du modèle pour exprimer et saisir son objet. Il (l’artiste) craint : « de ne pas agir assez vite, de laisser échapper le fantôme avant d'en avoir extrait et saisi la synthèse (...) de sorte qu'enfin l'exécution idéale devient aussi inconsciente, aussi fluide que la digestion pour le cerveau d'un homme sain qui vient de dîner ».

Dans cette carte qu’est la peinture, non seulement l’espace est parcouru, mais aussi le temps. Les deux conditions sont indissociables mais pas nécessairement conciliables. Au moment où le parcours commence, les ombres prennent la lumière du jour. C’est le moment de l’obscurité, où l’on peut utiliser le mot « presque ». Là où il nous est interdit d’entrer, nous ne pouvons que conjecturer, car la peinture, comme l’une des formes les plus anciennes de l’expression, trouve dans l’abstraction — terme compliqué par sa propre définition — la volonté de ne pas représenter et prend l’individualisation de l’expérience comme l’un des termes fondamentaux de son glossaire. N’étant pas peut être pas représentable, la peinture peut devenir un foyer de résistance. Les fragments que notre regard parcourt et ne comprend pas sont des moments de vide, de manque même. La résistance naît de ces endroits de la peinture où l’espace est vacant. Dans la pause, tout est permis car il y a le silence. C’est Jean Baudrillard, le théoricien de l’hyper-réalité, qui nous le dit, en questionnant l’effet de la profusion, souvent stagnante, de la réalité moderne sur le sujet : « C’est ce que nous avons désappris par rapport à la modernité :que c’est la soustraction qui donne la force, que du vide naît le pouvoir. Nous insistons pour accumuler, ajouter, gonfler. Et nous ne sommes plus capables d’affronter le domaine symbolique du vide. » Ce que nous avons enfin, c’est la présence de cette (ces) peinture(s) et notre réception à elle.

IV. De l’intérieur vers l’extérieur : la peinture dans l’une des histoires possibles.

À un moment donné du parcours, le regard du spectateur se détourne de l’espace interne de la peinture et regarde vers l’extérieur, vers l’histoire et la culture, et la question se pose : comment cette (ces) peinture(s) s’insère(nt) dans l’histoire de l’art ? Sur ce territoire à explorer par l’imagination, les images se prêtent à de nombreuses lectures, parmi lesquelles celles qui tentent de créer des liens entre l’apparence et la signification de ce qui est présenté sur la toile et ce qui fait

partie de l’histoire. Dans le cas de la peinture, elles suscitent des questions qui l’accompagnent de près, depuis sa première apparition, dans une succession d’analyses qui ne trouveraient pas place ici. Pour l’instant, en tenant compte de la construction de l’univers pictural en question, dans lequel la grande toile se présente comme un Index, Rosana se rapproche d’une série d’artistes qui ont cherché à élaborer des codes visuels, une « iconographie abstraite », comme l’a écrit Giulio Carlo Argan.

Cela dit, l’historien italien faisait référence aux peintures de l’artiste arménien*, associé à une branche de l'Expressionnisme Abstrait, flirtant avec la figure et avec lequel Rosana partage des affinités, notamment dans sa série de peintures réalisées à la fin de sa vie et de sa carrière, lorsqu’il avait atteint la maturité plastique. Dans les peintures des deux artistes, il y a des similitudes dans la manière dont les formes se situent dans l’espace, tantôt se conjuguant, tantôt s’éloignant, alternant entre des blocs de masses indistinctes et des individualisations des formes. On trouve également, dans les œuvres des deux artistes, une sensation de dépaysement, provoquée par la présence de figures que l’on pourrait qualifier de « biomorphiques ». Ce type de figure, résultat d’une symbiose entre les univers animal et végétal, est caractéristique d’une production en phase avec certaines démarches surréalistes, que l’on retrouve également en rencontrant les œuvres du Chilien Robert Sebastian Matta, qui réalise une peinture au ton atmosphérique, distribuant sur sa surface des figures évoquant un monde naturel et surnaturel auquel l’accès est limité.

Chaque figure réclame sa spécificité au milieu des couleurs et des formes multiples. Ce sujet qui regarde tente encore de voir au-delà des contours précis et pénètre dans cet espace suggéré par une sorte de brume colorée au fond, mais perd, un instant, la ligne directrice. Nous pouvons dire que cette déambulation sur la peinture est une des méthodes de lecture possibles, même quand elle ne ressemble pas à une méthode de rigueur scientifique. Il ne pourrait en être autrement, vu que chacune des interventions apparaissant sur la toile — le geste, la couleur — ou leur évanescence — et les formes hybrides sont des signes qui pointent vers des significations possibles, qui se transforment au fur et à mesure que de nouvelles articulations s’opèrent. Le tracé de la carte devient donc complexe.

Cette méthode inachevée qui laisse l’œuvre de Rosana ouverte à des lectures multiples — l’absence de titre à ses œuvres indique également cette voie — trouve son affinité avec la méthode exposée par le romancier argentin Alberto Manguel, lorsqu’il écrit sur la peinture abstraite Two Pianos de l’Américaine Joan Mitchell, de 1980. Manguel constate l’impossibilité de « traduire l’intraduisible » face à une peinture qui présente « des couches possibles de lecture ». Ainsi, la méthode possible permet « une reconstruction des impressions par le biais de notre propre expérience et de nos

connaissances déformées, tout en racontant à nous-mêmes des récits qui ne transmettent pas le récit, jamais le récit , mais plutôt des allusions, des insinuations et de nouvelles suppositions. » Et c’est dans ce mouvement simultané de découverte et de vide que les peintures de Rosana trouvent leur place.

V. Le droit à la dérive : le retour au commencement.

En détournant à nouveau son attention vers la grande toile, le spectateur se fixe sur la figure qui occupe une position centrale. Sa couleur sombre et la profusion de détails contribuent largement à ce que l’on y pose les yeux avec plus de soin. Mais l'on remarque bientôt une fine tâche bleue, à gauche — un mouvement contraire à celui de la lecture occidentale et favorable à l'attitude du flâneur. Cette figure fragile semble être sur le point d'être engloutie par l'immense figure sombre. Avant que cela ne se produise, les yeux se sont déjà dirigés vers une région plus dense, plus peuplée, à droite de la toile, où les espaces semblent disputés.

*Jean Baudrillard, L'Art de la disparition. Rio de Janeiro: Éd. UFRJ, 1997, p.83 ; Charles Baudelaire, Sur la modernité: le peintre de la vie moderne. Éd. Teixeira Coelho. Rio de Janeiro: Éd. Paz e Terra, 1996, p.32 ; Giulio Carlo Argan, L'Art moderne. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.615 ; Alberto Manguel, Lire les images: une histoire d’amour et de haine. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.54-55.

*Arshile Gorky